Der 2,8 km lange Wanderweg, der an der Mauerbachstraße beginnt und hinauf zum Dianabründl führt ist ein reiner Forststraßenweg. Er wurde in den 1950er Jahren erstmals markiert, also rund 80 Jahre nach den ersten Markierungen im Wienerwald. Der unspektakulär anmutende Weg hat dennoch viel zu erzählen. Er führt nicht nur durch den Kasgraben, sondern mit wenigen Worten auch durch die österreichische Zeitgeschichte.

Der alte Weg

Wienerwaldschanze

Um 1900 und noch viele Jahre danach bedeutete Schisport vorwiegend Schiwandern, Schispringen und Langlaufen. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass es auch in Wien drei große Schisprungschanzen gab. Eine Schanze befand sich am Cobenzl, eine am Himmelhof und eine im Kasgraben bei Hadersdorf. Ihr ging eine kleinere Schanze, die sogenannte Buchbergschanze, südlich des alten Restaurants „Zum grünen Jäger“ voraus. Sie befand sich am nördlichen Abhang des Buchberges, oberhalb der heutigen Hundeschule, war aber nur einen Winter lang (1931) in Betrieb. Während die Wienerwaldschanze im Kasgraben tiefe Spuren im Bodenrelief des Wienerwaldes hinterlassen hat, lässt sich der Standort der wesentlich kleineren Buchbergschanze nur mehr erahnen.

Von den drei Sprungschanzen in Wien war die Wienerwaldschanze jene mit den größten Sprungweiten. Am 14.Jänner 1934 wurde von dem Springer Reinhardt (Bischofshofen) eine Weite von 65 m erzielt. Auf der Kobenzlschanze konnte man bis zu 60 m springen. Der Schanzenrekord auf der Himmelhofschanze lag hingegen nur bei 42 m. Die Veranstaltungen waren gut besucht. Beim Skispringen am 9. Jänner 1938 sollen laut Presse 7000 Zuseher gekommen sein. Der österreichische Maler Max Frey (1902-1955) hat 1940 von der Sprungschanze in Hadersdorf-Weidlingau ein sehr beeindruckendes Bild gemalt.

Die Wienerwaldschanze im Kasgraben war knappe 20 Jahre in Betrieb. Ihr Lebenslauf zieht sich durch die turbulentesten Jahre der österreichischen Zeitgeschichte. Sie wurde 1932 von den zu dieser Zeit oftmals arbeitslosen „Arbeitersportlern“ des Ortes gebaut. Tausende freiwillige Arbeitsstunden wurden in den Bau investiert. Mit dem Verbot des Arbeiter-Turn- und Sportvereins Hadersdorf-Weidlingau in der Zeit des österreichischen Ständestaates wurde die Verwaltung der Schanze der Bezirkshauptmannschaft übergeben. Ab 1938 wurde der weitere Betrieb der Sprungschanze von den Nationalsozialisten organisiert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam die Wienerwaldschanze wieder zurück in die Hände des ATUS Hadersdorf-Weidlingau. Am 29. Jänner 1950 wurde das letzte Mal gesprungen.

Im folgenden Pressespiegel wird die Geschichte der Buchberg-, aber vor allem der Wienerwaldschanze authentisch nacherzählt. Die Artikel über die beiden Sprungschanzen sind nicht nur in das Sportgeschehen der 1930er und 1940er Jahre eingebettet, sie werden auch stets vom politischen Geschehen dieser Zeit umspült.

Wald der Ewigkeit

Weiter hinten im Kasgraben befindet sich linker Hand der Wald der Ewigkeit. Dabei handelt es sich um ein kleines Waldstück, das von den Österreichischen Bundesforsten zur Naturbestattung frei gegeben wurde. Die Bestattungen werden von einem privaten Bestattungsunternehmen vorgenommen und sind erst nach der Kremation (Einäscherung) in biologisch abbaubaren Urnen möglich. Erkennbar ist das Waldstück an den 12 Bäumen mit den grauen Schleifen, die diese Bäume als Baum der Freiheit, der Treue, der Liebe etc. ausweisen. Das Waldstück soll in einem natürlichen Zustand erhalten werden, weshalb alle Arten von Grabschmuck (Kränze, Kerzen, Bilder, Blumen etc.) verboten sind. Durch das Einbringen der Asche im Wurzelbereich von Bäumen soll die materielle Hülle des Verstorbenen in den Naturkreislauf zurückgeführt werden. Die Baumbestattung ist eine Urnenbestattung, der Friedhof ein freies Stück Natur.

Dianabründl

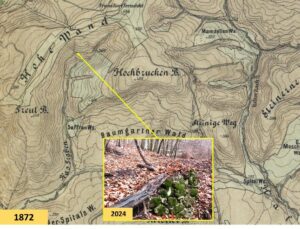

Das kleine Bründl befindet sich am Südhang des Hochbruckenberges (497 m). Es liegt an der Forststraße, die durch den Kasgraben zur Franz-Karl-Fernsicht hinaufführt. Der in den Boden eingelassene Brunnentrog trägt eine schmale, weiße Marmortafel mit der Inschrift „Diana Brünndl, -1946-“. Die Quelle ist bereits auf der Franzisko-Josephinischen-Landesaufnahme (1872) am Rande eines vom Kasgraben heraufführenden Fußweges eingezeichnet. Sie wurde nach Ende des Zweiten Weltkrieges gefasst und als Dianabründl der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Wenige Jahre später wurde erstmals der auf der Forststraße verlaufende gelb markierte Wanderweg durch den Kasgraben von der ÖTK-Sektion Klosterneuburg markiert.

Jahrhunderte wie Dürer, Bruegel, Renoir, Cranach, Rubens, Tizian bis hin zu dem Wiener Maler Ernst Fuchs widmeten ihre Werke der göttlichen Jägerin. In vielen Landschaftsgärten des 18. und 19. Jahrhunderts gehörte der Dianatempel zum fixen Inventar, so auch im Park von Neuwaldegg, wo er als Rundtempel mit Kuppel den oberen Gartenbereich zierte.

Die gelbe Markierung durch den Kasgraben nahm ihren Anfang beim Gasthaus „Zum grünen Jäger“ und führte hinauf zur Quelle der Jagdgöttin. Eine nette Symbolik, die heute in dieser Form aber leider nicht mehr stimmt, denn der „Grüne Jäger“, einst ein Fixpunkt in der Wienerwaldtopographie, wurde 2015 abgerissen. Die Göttin der Jagd und ihr kleines Bründl am Abhang des Hochbruckenberges werden hingegen noch lange weiterleben.

Im Gegensatz zu einem Brunnen, einer gegrabenen Wasserversorgungsanlage zur Wasserentnahme aus dem Boden, handelt es sich bei einem Bründl um eine kleine Quellfassung, die vom oberirdischen oder unterirdischen Hangwasser gespeist wird. Bründl sind wesentlich kleiner als Brunnen und auch von geringerer Ergiebigkeit. Ein wesentliches Merkmal dieser einfach gefassten Quellen ist auch der frei fliesende Wasseraustritt, ein meist kleiner Auffangbehälter in Form eines Troges und der freie Wasserabfluss. Schreibweise und Aussprache sind im Ostösterreichischem Raum recht unterschiedlich. Man kennt die Formen „Bründl“, „Brünndl“, „Brünl“, „Brünnl“, „Brindl“ und „Brinl“.

In der Flyschzone des nördlichen Wienerwaldes findet man solche Quellen schon in der oberen Hälfte oder gar im oberen Drittel der Berghänge. Grund ist die hier auftretende Wechsellagerung von wasserdurchlässigen und wasserundurchlässigen Gesteinsschichten. Nach dem Versickern folgt das Regen- oder Schmelzwasser einer wasserstauenden Schicht, bis es etwas tiefer an der Hangoberfläche austritt. Aufgrund der kleinen Einzugsgebiete ist die Ergiebigkeit dieser Quellen sehr gering.

Die mit Steinen und kleinen Rohren gefassten Wasserquellen gehören bereits seit Jahrhunderten zum fixen Mobiliar der Wälder. Sie sind in ihrer praktischen, zum Teil aber auch spirituellen Bedeutung, mit den vielen Wegkreuzen und Heiligenbildern gleichzusetzen, die einst in den alten Wäldern zu finden waren. Ihre Funktion war nicht nur die Versorgung der im Wald arbeitenden Menschen mit Wasser, diesen Quellen – bekanntestes Beispiel ist in dieser Region das Agnesbründl – wurde oft auch eine heilende, schützende und magische Wirkung zugesprochen. Und sie waren auch wichtige geografische Orientierungspunkte in der einst ungekennzeichneten Waldlandschaft. Es ist daher nicht verwunderlich, dass diese Bründl und Quellen, genauso wie Bildbäume und Flurkreuze bereits am Ende des 19. Jahrhunderts Eingang in die Wanderkarten und Wanderliteratur fanden.

Einige Bründl zwischen Mauerbach und Leopoldsberg:

- Bründl bei den Türkensteinen (257 m), Hadersdorf

- Dianabründl (374 m) am Südhang des Hochbruckenberges (497 m)

- Goldbrunn (365 m), Hainbuch

- Martha-Bründl (418 m) am Nordosthang des Heuberges (464 m)

- Unbenanntes Bründl (400 m) entlang der roten Markierung am Südhang des Heuberges (464 m)

- Bründl am unteren Ende der Rosskopfwiese (445 m), Exelberg (516 m)

- Agnesbründl (425 m) am Nordhang des Hermannskogels (542 m)

- Bründl beim Kollersteig (345 m) am Nordhang des Leopoldsberges (425 m)

Karl Brandstätter-Eiche

auch Vizebürgermeister von Hollabrunn und ein angesehenes Gemeindemitglied. Er konnte am Ende des Zweiten Weltkrieges durch Zivilcourage und mit mutiger Entschlossenheit den Ort vor den Brandschatzungen und Plünderungen durch russische Truppen bewahren.

Quellenangabe

- Josephinischen Landesaufnahme (1773–1781)

- Franziszeischen Landesaufnahme (1809-1818)

- Franziszeischen Kataster, aufgenommen in Wien und Niederösterreich zwischen 1817 und 1824

- Franzisco-Josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie, Section b2 des Gradkartenblattes Nr. 13, Colonne Nr. XIV, Maßstab 1:12.500, Militärgeographisches Institut, Wien 1872

- Regine Rebernig-Ahamer, Hadersdorf-Weidlingau, Auf den Spuren eines Dorfes in Wien, Verlag publication PN°1 Bibliothek der Provinz, Weitra

- Österreichische Nationalbibliothek, ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online

- Diana, Dr. Sigrid Krieger-Huber, Diana, die Göttin der Jagd und ihre Nachfolgerinnen, Landesjagdverband Bayern, 85622 Feldkirchen

- Margreth Keiler, Katrin Sattler und Sven Fuchs, Ein Streifzug durch den Wienerwald, J 6 Agnesbründl, in Christine Embleton-Hamann, Margreth Keiler, Isabella Teufl, Umweltstadtführer, Einblicke in die Natur einer Großstadt, Böhlau Verlag Wien Köln Weimar, 2009

- Karl Brandstätter-Eiche, Information der Österreichischen Bundesforste, Forstbetrieb Wienerwald, 3002 Purkersdorf

Bildnachweis

- Wanderkarte Freytag & Berndt, Maßstab 1:100.000, Verlag Artaria, Wien 1957

- Franzisco-Josephinische (3.) Landesaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie, Militärgeographisches Institut, Wien 1872 in: Arcanum Adatbázis Kft., Online-Verlag, Hunyadi János Straße 9, Budapest H-1117 – UNGARN

- Fotos alle J. Wruß