Kurz nach dem Beginn des rot markierten Wanderweges, dort wo sich die rote und grüne Markierung trennen, erkennt man tiefe Gräben, verwilderte Hohlwege, die sich vom Berghang herunterziehen und Richtung Kasgraben verstärken. Diese mittlerweile als „normale Waldböden“ getarnten Bodenprofile sind die letzten Spuren des Holzzeitalters, dessen große Herausforderung darin bestand, die Brennholzproduktion für die Haupt- und Residenzstadt Wien durch mehrere Jahrhunderte hindurch zu sichern.

Auf dem Holzweg.

Das alte Sprichwort „jemand befinde sich auf dem Holzweg“ ist sicher allgemein bekannt, wenngleich es heute allmählich aus dem Sprachschatz verschwindet. Es impliziert, dass jemand eine Handlung setzt, die nicht zu dem gewünschten Ziel führen wird, oder anders gesagt, einen Irrweg, einen falschen Weg eingeschlagen hat. Holzwege kannte man nachweislich bereits im Mittelalter. Die damit verbundene Metapher reicht immerhin bis in das 15. Jahrhundert zurück. Bereits der Kirchenreformer Martin Luther (1483-1546) bediente sich bei seinen Sprichwörtern und Aufrufen sehr gerne des „Holzweges“:

- obgleich jemand gestrauchlet oder zu weit zur Seiten ausgegangen ist, dasz er doch wieder auffstehe und sich zur Strassen halte und nur nicht den Holzweg fahre. (18,356)

- Suchest du und grübelst sonst etwas Andres draus, das ist nicht gut, denn du bist damit auf der unrechten Bahn und gehest damit auf dem Holzwege und hast schon dem Teufel vorn und hinten die Thüre aufgethan. (35, 26)

- Dasz er abtrete von dem richtigen Wege der Seligkeit und auf Abewege oder Holzwege gehe. (44,34)

- Landstrasse ist sicher, Holzweg ist gefährlich. (64,104)

Der österreichische Bibliograph, Lexikograf und Schriftsteller Constantin Wurzbach Ritter von Tannenberg (1818-1893), Herausgeber des 60-bändigen „Biographischen Lexikons des Kaiserthums Oesterreich“, hatte neben seinem Lebenswerk auch noch die Zeit, ein Werk über 259 „Historische Wörter, Sprichwörter und Redensarten“ zu verfassen. Unter der laufenden Nummer 132 erklärte er im Jahr 1863, also zu einer Zeit, in der Holzwege zum Alltag gehörten, das geflügelte Wort „Auf dem Holzwege sein“:

„Wenn für einen Waldtheil die Zeit des Abstockens gekommen ist, so läßt der Förster durch die bestellten Holzschläger die in dieses Rayon fallenden Bäume schlagen und gleich am Flecke zu ‚K l a f t e r n’ und ‚S t ö ß e n’ aufschichten. Diese werden dann theilweise oder auf einmal, je nach Bedürfniß, verladen und aus dem Walde geführt. Die Wagen, welche an diese Plätze zu fahren und die Verladung vorzunehmen haben, müssen sich meist durch die unwegsamsten, wildesten, durch völlig pfadlose Gehege durchschlagen, um auf den Holzschlag zu kommen, der oft hoch oben im Gebirge liegt. Häufiges Fahren hinterlässt im weichen Waldboden tiefe Spuren, und man findet endlich den Forst von vielen solchen ‚G e l e i s e n’ durchzogen, die sich von einem ordentlichen Wege, einer andern fahrbaren Strasse himmelweit unterscheiden. Es wird Niemanden einfallen, ohne Noth solchen Weg zu gehen und über die Vertiefungen und Schlünde zu setzen, welche der schlechte Karren auf der schlechten Unterlage erzeugt hat. Aber noch mehr. Ihrer Bestimmung nach führen diese ‚H o l z w e g e’ meist zu den ödesten Stellen des Waldes, und brechen natürlich plötzlich ab, sodaß der Wanderer, der ihnen gefolgt ist, sich oft gräulich verirrt sieht.

Man kann also die Situation eines Menschen nicht schlimmer schildern, als wenn man ihn auf einem ‚H o l z w e g e’ gehend denkt; denn erstens macht ihm der Weg selbst vieles ‚Kreuz und Weh’ und dann führt er ihn so treulos irre, daß er endlich, wie man sagt, ‚mit der Nase an der Mauer’ steht.

Bei Tristan ist ‚H ol z w e g’ ein Weg durch den Wald und ein v e r b o t e n e r Weg; denn Holz und Wald sind identisch.“

Der Wienerwald, als Energienahversorger für Wien und kleinere Ortschaften der Umgebung, hatte zweifelsohne ein besonders dichtes Netz an Holzwegen und die ihnen vorgelagerten Schleifgräben. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Netz mit dem Wachsen der Stadt und dem höher werdenden Holzverbrauch auch immer engmaschiger wurde.

Holzwege und Schleifgräben waren in den letzten 500 Jahren fixer Bestandteil des Landschaftsbildes und gehörten wie Flüsse und Bäche zum normalen Erscheinungsbild eines Waldes. Sie traten gehäuft in der Umgebung größerer Siedlungsräume auf, oder in großen Waldgebieten, die auserkoren waren, die Holzversorgung großer Städte wie Wien sicherzustellen. Dort, wo sie aus den Wäldern führten und in das freie Land traten, waren sie markante Landschaftspunkte. Nicht selten erhielten solche Örtlichkeiten die naheliegende Flurbezeichnung „am Holzweg“ oder „im Holzweg“. Ein flüchtiger Blick in die Zeitungslandschaft des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts zeigt deutlich wie stark verbreitet diese Flurbezeichnung auch außerhalb des Wienerwaldes war:

| Wiener Zeitung

2. April 1785 |

Langenzersdorf

Lizitation von zwei Viertel Weingärten im „innern Holzweg“ gelegen |

| Wiener Zeitung

22. August 1816 |

Langenlois

Licitation einer Verlassenschaft, Haus Nr. 29 und von Überländgrundstücken, u. a. 1 ½ Viertel Weingärten „im Holzweg“ gelegen |

| Wiener Zeitung

24. März 1818 |

Langenlois

Lizitation von 1 ½ Weingärten der Pfarre Langenlois „im Holzwege“ gelegen |

| K. k. priv. Prager Zeitung

4. September 1825 |

Stadt Priesen/Böhmen

Lizitation des Feldes „Flur 12 Holzweg“ |

| Wiener Zeitung

21. Februr 1826 |

Großschweinbarth

Lizitation eines Kleinhauses samt Wasenmeistergewerbe und Überländgründe, u. a. 1 Joch Acker in „Holzwegen“ gelegen |

| Wiener Zeitung

10. November 1834 |

Staasdorf

Öffentliche Feilbietung eines Hauses samt Überländgründen zu Staasdorf „am Holzweg“ gelegen |

| Wiener Zeitung

2. Juli 1835 |

Staasdorf

Öffentliche, freiwillige Feilbietung eines Wirtshauses samt Überländgründen zu Staaasdorf „am Holzweg“ gelegen |

| Wiener Zeitung

14. November 1835 |

Staasdorf

Lizitation der Mautstationen „Judenau“ und „am Holzweg“ bei Staasdorf |

| Wiener Zeitung

1. Juni 1839 |

Holzweg (Kleinstaasdorf)

Kundmachung wegen Errichtung einer selbständigen Briefsammlung zu Tulln |

| Wiener Zeitung

21. Mai 1867 |

Korneuburg

Exekutive Feilbietung eines Hauses und mehrerer Grundstücke, u. a. 1 Tagerk Wiese „im Scheiter- oder Holzwege“ gelegen |

| Wiener Zeitung

2. Mai 1868 |

Mittelberg

Exekutive Feilbietung eines halben Joches Acker „am vordern Holzwege“ gelegen |

Wienerwaldgräben

Holz war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts – abgesehen von Wasserrädern – die einzige Energiequelle. Die immer größer werdende Haupt- und Residenzstadt verbrauchte immer größere Holzmengen für Heizen, Kochen, Gewerbe, Industrie, für die kaiserliche Hofhaltung und die Beamtenschaft. Der Großteil des Holzes wurde zwar als Oberländerholz über die Donau nach Wien transportiert, dennoch war das Wienerwaldholz über mehrere Jahrhunderte hinweg ein immer sehr gefragter Brennstoff.

Das Waldamt

Bereits am Ende des 13. Jahrhunderts wurde der landesfürstliche Waldbesitz in Österreich unter der Enns (Niederösterreich) von einem „Forstmeister in Österreich“ verwaltet. Sein Amtssitz befand sich im Schloss Hadersdorf, heute besser als Schloss Laudon bekannt.

Die Holzbringung

Zu dieser Zeit waren im Wienerwald rund 50.000 Hektar Waldfläche im Eigentum unterschiedlicher Grundbesitzer wie adeligen Grundherren, Klöstern, vereinzelt auch Bauern. 28.000 Hektar waren davon alleine im landesfürstlichen Besitz. Auch das kleine Gebiet der Ofenbacher Forste, am westlichen Abhang des Rosaliengebirges, gehörte dazu und wurde vom „k. k. niederösterreichischen Waldamt“ verwaltet. Der Flurname „Großer Kaiserwald“ am Westhang des Krieriegels (682 m) erinnert noch an diese Zeit.

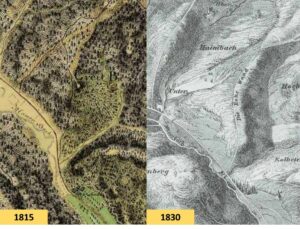

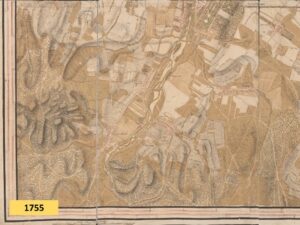

Während man am Südhang des Ötschers 1747 erstmals den dortigen „Urwald“ rodete, waren die Holzschlägerungen im Wienerwald schon über einige Jahrhunderte im Gange. Diese lang zurückreichende und permanente Waldnutzung, die noch dazu ohne technische Hilfsmittel wie Holzriesen auskam, hinterließ tiefe Spuren im weichen, lehmigen Boden. Wenn man bedenkt, dass mit einem Ochsen oder Pferd nur 2 oder drei Stämme (4 bis 6 m lange Bloche) gezogen werden konnten, so liegt es auf der Hand, dass bei der (oft mehrfachen) Rodung eines ganzen Waldhanges sehr viele Holzfuhren nötig waren. Diese Holztransporte, sei es durch Nachziehen der Bloche oder Abfuhr mit Wägen, erzeugten tiefe Gräben und Hohlwege, die bis heute das Landschaftsbild des Wienerwaldes prägen. Eine genaue Altersbestimmung dieser Waldbodenprofile ist kaum möglich. Vermutlich reichen ihre Ursprünge aber bis ins 17. Jahrhundert – oder noch weiter – zurück. An Hand von zwei zeitlichen Eckdaten lässt sich ihre Existenz zumindest bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts eindeutig zurückverfolgen. Zum einen sind diese Holzwege auf der von Jean-Baptiste Brequin de Demenge

Zum anderen findet man diese Holztrails auch innerhalb und außerhalb des Lainzer Tiergartens. Mit der von 1782 bis 1787 im Auftrag von Kaiser Josef II. (1741-1790) errichteten Tiergartenmauer wurden diese damals schon tiefen und alten Gräben der Holzbringung überbaut. Die Gräben beginnen innerhalb des Lainzer Tiergartens und setzen sich außerhalb der Tiergartenmauer fort. Auch in den Blättern der sehr genauen Franzisco-Josephinischen Landesaufnahme aus dem Jahr 1872 sind besonders gut ausgeprägte Grabenstrecken eingezeichnet.

Charakteristische Merkmale der flächenhaften Grabenlandschaften sind:

- Die Gräben beginnen meist etwas unterhalb eines Berggipfels oder Höhenrückens und enden an Holzwegen.

- Sie können auch unterhalb von größeren Wiesenflächen beginnen, da die Wiesen im Wienerwald ja durch Rodung entstanden sind.

Auf flacheren Hängen laufen die Gräben entlang der Falllinie nach unten, auf steileren Hängen meist schräg zur Falllinie.

- Das Grabenprofil ist im oberen Bereich nur wenige Zentimeter tief und kaum erkennbar. Mit zunehmender Grabenlänge wird es immer tiefer und kann im unteren Bereich Tiefen von 2 bis 3 m erreichen, manchmal auch noch mehr.

- Die Grabentiefe ist von der Anzahl der durchtransportierten Hölzer abhängig. Diese ist im oberen Bereich naturgemäß geringer, als im unteren Abschnitt. Zusätzliche Eintiefungen entstanden durch Auswaschungen bei starken Regenfällen und bei der Schneeschmelze.

- Die Anzahl der nebeneinander liegenden Gräben war von der Rodungsbreite und der geschlägerten Holzmenge abhängig.

- Fallweise findet man auch schräge Verbindungsgräben. Sie dienten als Ausweichen für den bergwärts aufsteigenden Gegenverkehr, oder waren notwendige Bahnänderungen, weil gewisse Wegpassagen unpassierbar wurden.

Charakteristische Merkmale der Holzwege sind:

- Die Holzwege waren unbefestigte Wege ohne Straßenkörper.

- An besonders morastigen Stellen konnte mit quergeschlichteten Rundhölzern (Prügelweg) das allzu tiefe Einsinken der Wagenräder verhindert werden.

- Die Wege begannen bei den einstigen Holzschlägen mitten im Wald, also bei keinen „besonderen“ Landschaftspunkten.

- Diese Holzwege können bereits am Berghang, oder erst im Tal ihren Anfang nehmen.

- Das Gefälle der Wege ist weitgehend konstant und hat keine markanten Abtreppungen

- Die Linienführung ist möglichst geradlinig, die Kurvenradien sind groß. Dieser Umstand war für den Wintertransport mit Ziehschlitten besonders wichtig.

- Die Holzwege neigten im Lauf der Jahrhunderte durch den starken mechanischen Abrieb zur Hohlwegbildung.

- Die Hohlwege sind bei den steileren Wegabschnitten stärker ausgeprägt, als bei den flacheren. Ursache ist der verstärkte Abrieb durch Bremsvorgänge (Blockieren der Räder, Nachziehen von bremsenden Hölzern oder Steinen, Bremsmanöver der Schlitten im Winter) und verstärkte Auswaschungen durch Niederschläge.

- Bei großen Holzschlägen, bei denen viele Fuhrwerke eingesetzt wurden, mussten für den unbeladenen, bergwärts ziehenden Gegenverkehr Ausweichen oder Parallelstrecken geschaffen werden.

- Die bergwärts führenden Strecken weisen geringere Eintiefungen auf, als die talwärts führenden Bahnen, weil sie unbeladen und ohne Bremsmanöver befahren wurden.

- Durch die Spuren der Wagenräder entstanden sogenannte Geleise. Diese Eintiefungen sind heute aufgrund der Verwitterung nicht mehr zu sehen.

- Die Holzwege hatten ursprünglich einen rechteckigen oder leicht konischen Querschnitt. Aufgrund der nachrutschenden Flanken haben sie heute ein V-förmiges oder U-förmiges Profil.

Hohlwege gibt es freilich nicht nur im Wienerwald, man findet sie in ganz Europa. Am besten ausgeprägt sind sie dort, wo starker Fuhrwerksverkehr, weicher Boden und abschüssige Strecken zusammentrafen. Während man in Deutschland und anderen Ländern solchen historischen Wegverläufen mittlerweile besondere Beachtung schenkt und sie teilweise als Bodendenkmale unter Schutz stellt, blieben diese jahrhundertealten Holztrails im Wienerwald bisher weitgehend unbeachtet.

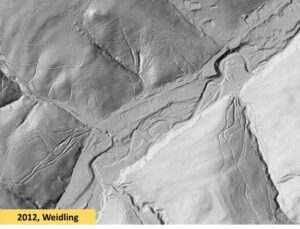

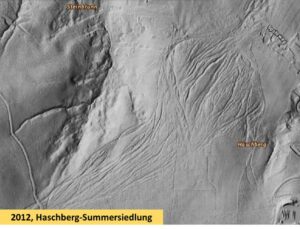

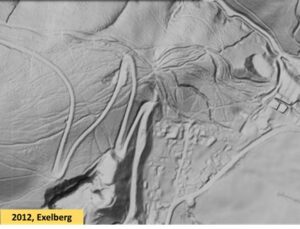

Die größten Holztrails im nördlichen Wienerwald

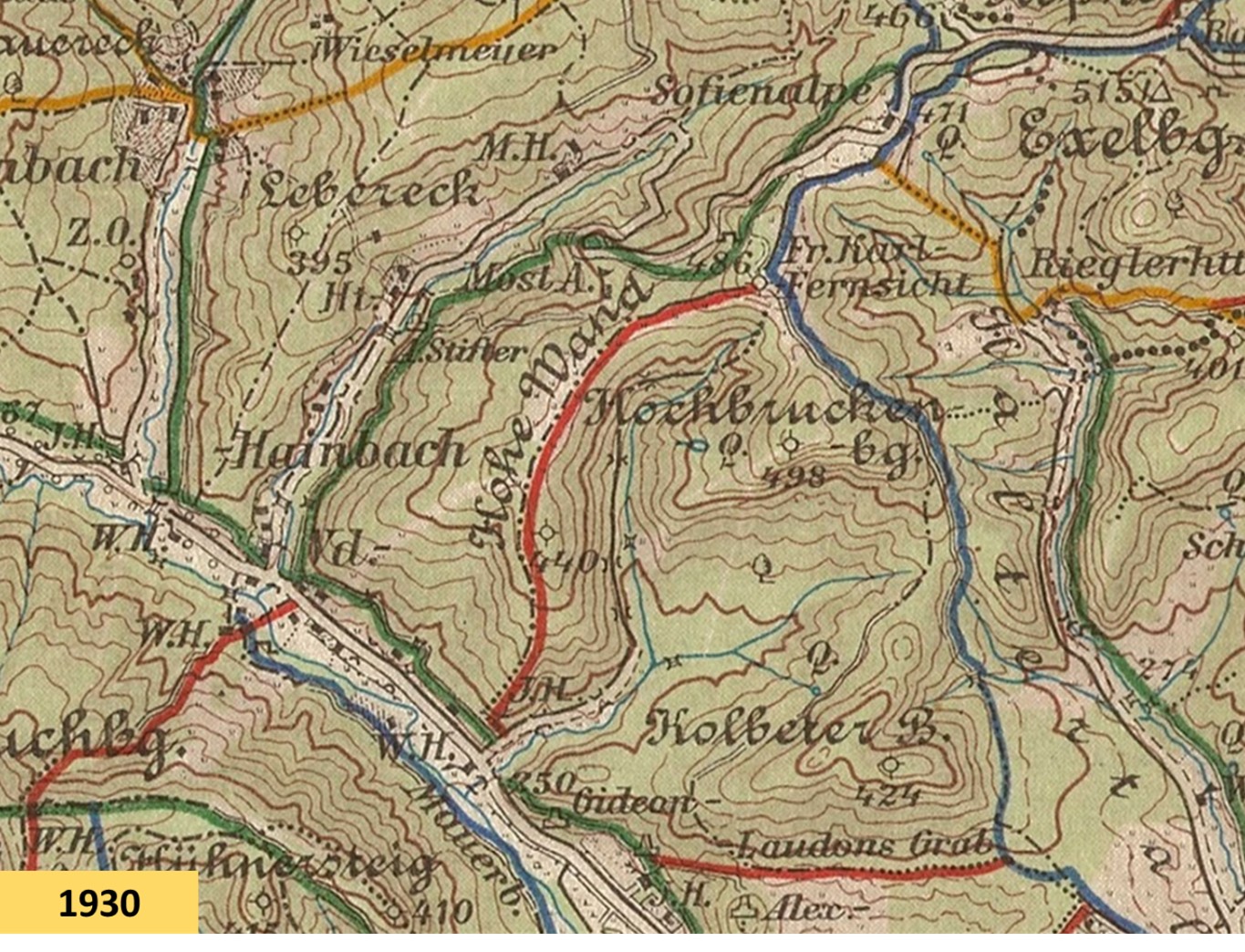

Mit Hilfe der modernen Laserscantechnik, die ein sehr genaues und anschauliches Abbild des Bodenprofils erzeugt, lassen sich die alten Holztrails sehr gut sichtbar machen. Eine genauere Analyse der Grundrisse und Standorte zeigt folgende interessante Gemeinsamkeiten:

- Der Großteil der Trails läuft auf Hangrücken. Hier waren die Transportbedingungen wesentlich günstiger als in feuchten, engen Gräben.

- Viele Holztrails setzen unterhalb heutiger Wiesen an. Diese Wiesenflächen waren einstige Rodungsgebiete. Die seinerzeitige Holzernte ist heute noch an der Größe und Tiefe des talwärts führenden Grabensystems abschätzbar.

- Viele der gerodeten Flächen wurden wieder aufgeforstet, sodass die entsprechenden Grabenflächen heute recht unscheinbar in höheren Waldregionen beginnen.

- Während das Ende dieser Transportlinien sehr gut sichtbar ist, ist deren Beginn oft nur näherungsweise erkennbar. Die Gräben sind am Anfang sehr flach und kommen oft breit gestreut aus verschiedenen Richtungen zusammen.

Sehr viele Holztrails laufen am Ende an einem einzigen Punkt zusammen, was zu einer verstärkten Bodenerosion und zu einer tiefen Grabenbildung führte. Gründe für diese Fokussierung waren entweder bestimmte Geländegegebenheiten, in aller Regel aber der über Jahrhunderte beibehaltene Arbeitsablauf bei der Holzbringung. An diesen Lagerplätzen wurden die „abgezogenen Hölzer“ zu ½ Klafter langen Scheitern verarbeitet, geklaftert (aufgestapelt) und dann mit Fuhrwerken auf Holzwegen abtransportiert. Da ab hier nun die gesamte Holzmenge auf einer einzigen, unbefestigten Geländelinie befördert wurde, kam es zu starken Eintiefungen und Hohlwegbildungen, die bis in die nächste Ortschaft reichten.

- In vielen Gegenden ist heute das Ende der Holztrails von Siedlungsgebieten, manchmal auch von Äckern oder anderen Grünflächen überlagert, sodass ihr ursprünglich durchgehender Verlauf nicht mehr erkennbar ist.

- Die Holztrails dürfen nicht mit den sogenannten „Kommunikationswegen“ verwechselt werden. Sie haben zwar sowohl in der Natur, als auch in der Laserscandarstellung ein sehr ähnliches Erscheinungsbild, ihre Aufgabe war aber eine gänzlich andere. Während die Holztrails ausschließlich dazu dienten, das geschlägerte Holz auf kürzestem Weg ins Tal zu bringen, verbanden die Kommunikationswege Ortschaften, Siedlungen und Häuser und dienten der sozialen Kommunikation und dem Warenhandel. Sie verliefen über weite Strecken mehr oder minder eben und hatten Verzweigungen. Im Bodenprofil des Waldes sind sie aber genauso wie die Holztrails als mehrbahnige Grabenstrecken erhalten geblieben.

Die Liste der größten Holztrails im nördlichen Wienerwald benennt die Örtlichkeiten, die Besonderheiten und die Standortpositionen dieser Grabenlandschaften.

Die tiefen Gräben des Wienerwaldes, oft auch als „Wienerwaldgräben“ bezeichnet, sind die historischen Spuren einer beständigen, viele Jahrhunderte zurückreichenden Holzfällertätigkeit. Es sind die markanten Schleifspuren des mit Ochsen und Pferden gezogenen Holzes, die über einen rund 400-jährigen Zeitraum tiefe Gräben im Bodenprofil des nördlichen Wienerwaldes hinterlassen haben. Auch wenn über die Donau große Holzmengen nach Wien transportiert wurden, so konnte mit dem Brennholz aus dem Wienerwald doch ein großer Anteil des Energiebedarfs gedeckt werden.

Die Mostalm

Der rot markierte Wanderweg auf die Hohe Wand verläuft am westlichen Rand eines solchen Holztrails, denn Holzwege und Schleifgräben wurden wegen ihrer schlechten Begehbarkeit und ihres unklaren Verlaufes als Fußwege immer schon gemieden. Der Weg war ursprünglich eine direkte Verbindung vom Mauerbachtal zur großen Almwiese auf der Hohen Wand. Er ist ab 1809 kartografisch nachweisbar.

Der 2,5 km lange Weg vom Kasgraben/Grüner Jäger – die alte Gaststätte „Zum Grünen Jäger“ gibt es auch nicht mehr – und weiter bis zur Franz-Karl-Fernsicht ist auch Teil des Stadtwanderweges 8. Die Stadtwanderwege 1, 1a, 2, 3, 4, 4a und 8 der Gemeinde Wien verwenden großteils das markierte ÖTK-Wegenetz der 1870er Jahre, wurden aber erst in den 1970er Jahren, also rund 100 Jahre später geschaffen. Sie sind mit hölzernen Richtungspfeilen ausgestattet, die den Rundkurs im Uhrzeigersinn weisen.

Seit dem Jahr 2016 ist der rot markierte Weg auf die Mostalm auch als „Shared Trail“, als gemeinsamer Weg für Wanderer und Mountainbiker freigegeben worden. Das Beispiel zeigt sehr deutlich, welchem Nutzungswandel Waldwege unterliegen können.

Quellenangabe:

- Franziszeische Landesaufnahme (2.) Österreich ob und unter der Enns (1809–1818) – Landesaufnahme der österreichischen Monarchie

- Perspectiv-Karte des Erzherzogthums Oesterreich unter der Ens, Kartenblatt Westliche nahe Umgebung von Wien, III Section, 1830, von Franz Xaver Schweickhardt

- Zum Grünen Jäger (14) in: Wien Geschichte Wiki, Wiener Stadt- und Landesarchiv (MA 8), Rathaus, 1082 Wien und Wienbibliothek im Rathaus (MA 9), 1010 Wien, auf Grundlage von Felix Czeike, Historisches Lexikon Wien, Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 1992–2004, in 6 Bänden

- Weidlingbach in: Wien Geschichte Wiki, Wiener Stadt- und Landesarchiv (MA 8), Rathaus, 1082 Wien und Wienbibliothek im Rathaus (MA 9), 1010 Wien, auf Grundlage von Felix Czeike, Historisches Lexikon Wien, Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 1992–2004, in 6 Bänden

- Martin Luther: Luthers Sprichwörtersammlung – Kapitel 285, Er wil ymer den holtz weg, in: Projekt Gutenberg – DE, 22305 Hamburg

- Auf dem Holzwege sein in: Constant von Wurzbach, Historische Wörter, Sprichwörter und Redensarten in Erläuterungen, Verlag von J. L. Kober, Prag 1863, S. 188

- Waldamt in: Wien Geschichte Wiki, Wiener Stadt- und Landesarchiv (MA 8), Rathaus, 1082 Wien und Wienbibliothek im Rathaus (MA 9), 1010 Wien, auf Grundlage von Felix Czeike, Historisches Lexikon Wien, Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 1992–2004, in 6 Bänden

- Jean-Baptiste Brequin de Demenge, Carte des environs de Schönbrun et ceux de Laxemburg, levée en Novembre et Décembre MDCCLIV et Avril MDCCLV par ordre de sa majesté imperiale et royale, Teil 4, 1755

- Weingärten, Wiener Zeitung, 2. April 1785 – Österreichische Nationalbibliothek, ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online

- Haus und Grundstücke, Wiener Zeitung, 22. August 1816 – Österreichische Nationalbibliothek, ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online

- Weingärten in Bestand, Wiener Zeitung, 24. März 1818 – Österreichische Nationalbibliothek, ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online

- Licitazion und Verpachtung der Nachlaßrealitäten des Karl Bartl, K. K. priv. Prager Zeitung, 4. September 1825 – Österreichische Nationalbibliothek, ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online

- Kleinhaus sammt Wasenmeisters-Gewerbe und Ueberländgrundstücken, Wiener Zeitung, 21. Februar 1826 – Österreichische Nationalbibliothek, ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online

- Haus und Ueberlände, Wiener Zeitung, 10. November 1834 – Österreichische Nationalbibliothek, ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online

- Haus sammt Garten und zwey Joch Ueberländen, Wiener Zeitung, 2. Juli 1835 – Österreichische Nationalbibliothek, ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online

- Kundmachung wegen Verpachtung zweyer Mauthen auf den Tullner Straßenzügen, Wiener Zeitung, 14. November 1835 – Österreichische Nationalbibliothek, ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online

- Kundmachung wegen Errichtung einer selbständigen Briefsammlung zu Tulln, Wiener Zeitung, 1. Juni 1839 – Österreichische Nationalbibliothek, ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online

- Kundmachung wegen Errichtung einer selbständigen Briefsammlung zu Gloggnitz, Wiener Zeitung, 28. Jänner 1841 – Österreichische Nationalbibliothek, ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online

- Realitäten in Korneuburg, Wiener Zeitung, 21. Mai 1867 – Österreichische Nationalbibliothek, ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online

- Realitäten in Mittelberg, Wiener Zeitung, 2. Mai 1868 – Österreichische Nationalbibliothek, ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online

- Elisabeth Johann, Das Holz-Zeitalter, die städtische Holzversorgung vom 17. bis zum 19. Jahrhundert in: Karl Brunner, Petra Schneider, Umwelt Stadt, Geschichte des Natur- und Lebensraumes Wien, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar 2005

- Werner Bätzing, Kein Stilleben in: Der Ötscher und die Alpen in: Katalog zur Niederösterreichischen Landesausstellung ÖTSCHER:REICH – Die Alpen und wir, 25. April bis 1. November 2015, Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H., 2015, S. 135

- Waldordnung für Oesterreich ob- und unter der Enns, den 15. September 1766 in: Franz Damian, Friedrich Müllenkampf, Karl Erenbert Fryherrn von Moll, Sammlung der Forstordnungen verschiedener Länder, erster und zweyter Theil, Mayr’sche Buchhandlung, Salzburg 1796, S. 147 ff.,

- https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Weidlingbach

- at, Österreichische Länder bzw. Ämter der Landesregierung

- NÖ Atlas, Geländehöhe/Laserscan – Land Niederösterreich, NÖ Atlas

Bildnachweis:

- Wanderkarte Wienerwald, Kartographisches Institut, 1925-1930

- Franz Xaver Schweickhardt, Section III: Westliche nahe Umgebungen, Wien-Nordwest, aus: Perspektiv-Karte des Erzherzogtums Österreich unter der Enns, um 1835, Wien Museum Inv.-Nr. 95787/3, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/1041902/).

- “Carte des environs de Schönbrun et ceux de Laxemburg, levée en Novembre et Décembre MDCCLIV et Avril MDCCLV par ordre de sa majesté imperiale et royale“. Handzeichnung von Jean Baptiste Brequin de Demenge (1712-1785) im Maßstab 1:10.800. Blatt 4: Schönbrunn, Lainz, Speising, Hütteldorf. · Blatt 4, ÖNB Digital

- Franziszeische Landesaufnahme, Franziszeische Landesaufnahme, Österreich ob und unter der Enns (1809–1818) in: Arcanum Adatbázis Kft., Online-Verlag, Hunyadi János Straße 9, Budapest H-1117 – UNGARN

- Franziszeischer Kataster, Franziszeische Landesaufnahme, Österreich ob und unter der Enns (1809–1818) in: Arcanum Adatbázis Kft., Online-Verlag, Hunyadi János Straße 9, Budapest H-1117 – UNGARN

- NÖ Atlas, Geländehöhe/Laserscan – Land Niederösterreich, NÖ Atlas

- at, Österreichische Länder bzw. Ämter der Landesregierung

- Foto: Johann Wruß